季節の特集

【コラム|ふうど】ちんころ物語

あたりいちめん白く染まる雪国の風景に、赤、黄、緑の強い色をあしらった〈ちんころ〉がよく映える。

〈ちんころ〉は米を挽いた粉で子犬やうさぎなどを作った縁起物。

毎年一月に開かれる十日町市の節季市で売られている。

戦後の一時期は途絶えたものの、明治期から現在まで長い間、雪国の人びとに寄り添い、心を温めてきた。

形はシンプルだが、土偶や埴輪と同質の生命力を放つ〈ちんころ〉。

その魅力をあらためて探ってみた。

–text by ふうど編集室

1月15日、ちんころを買いに初めて十日町市の節季市に行った。主要道路は除雪されていたが、町の背後に広がる空き地は1メートルをゆうに越える雪に埋もれていた。めざす節季市はメインストリートから諏訪神社に向かう小路に開かれていた。縁日気分を煽る露店、路上にシートを敷いただけの竹細工の店、こじんまりと自家製の野菜や山菜の漬け物を並べる店などがのんびり開店の準備をしているなか、ちんころを売る店の前だけ行列ができていた。販売開始まで、まだ小一時間もあるのに、ちんころの人気ぶりに驚く。近年、ちんころを買い求める観光客が増え、午前中に売り切れるため、熱心なファンは早い時間から並ぶのである。

行列の最後尾につく。店先に置かれた箱の中に、たくさんのちんころが並び、カワイイパワーをビンビンに放射している。ひとつとして同じものがなく、それぞれに作り手の苦心と愛情が感じられ、ひと目で引き込まれる。でも販売まで、まだ時間がある。雪国の朝の冷気は鋭く、寒さが身体に滲みこんでくる。長時間待ち続ける意味を自問しつつ、ひたすら耐えた。一緒に待つ見ず知らずの人たちと共通する感情に後押しされながら、ようやくのことで開始時刻を迎える。『ちんころを売りま〜す! 』の声に胸が高鳴る。やっと、ちんころに真正面から向き合える時が来る。それでも行列は遅々として進まず、なかなか買う順番がめぐってこない。そして、ようやくのことで、ちんころの前に立つ。腰をかがめ、ひとつひとつの子犬と目を合わせ、我を忘れて魅入ってしまった。どれも可愛く選びきれなかったが、背後で待つ人の気配を感じ、何とか数個を買い求めた。まさに一期一会。緊張感あふれる数分だった。

ちんころを無事に入手した後、ゆっくり市をめぐる。ちんころを売る店先では、どこも長蛇の列が途切れず、買う順番の訪れたお客さんが、たくさんのちんころを前に真剣に見定める姿があった。誰もが愛おしいものを見つめるとろけるような目をし、ひとときの幸せに酔いしれていた。

十日町市博物館発行の『雪国十日町の暮らしと民具』に、ある女性の節季市の思い出が収録されている。

その昔、町から遠く離れた村に木挽き大工の父親をもつ少女が暮らしていた。2〜3メートルもの雪に閉ざされる冬場。外仕事ができない父親は節季市で売るために、木工の腕を活かし、まな板や鍋蓋、炬燵板を作った。そして市の日になると、それらを背負い、夜も明けない暗いうちに家を出て、市の立つ町まで雪道を歩いて行った。そして帰りには子供用のスゲボシ(スゲで編んだ雪よけの帽子)とちんころをお土産に買ってきてくれた。少女は、ちんころが大好き。最初は真っ白だったちんころの肌が黒っぽくなるまで、一緒に遊んだ。そして最後は囲炉裏で焼いて食べるのが冬の楽しみだった。ある戦時中の大雪が降った日、節季市に行った父親が、暗くなっても帰って来なかった。村に入る道で雪崩が起きてしまい、村中総出で父親を探しまわった。母親は神棚に燈明をあげて必死に無事を祈り、少女も事の重大さにおののいた。幸いに父親は雪崩を免れた。ただ、お土産のスゲボシや付け木などの荷物を全部捨て、身ひとつで命からがら帰ってきたという。節季市とちんころの関係性が、よくわかる思い出である。

1月10日、15日、20日、25日に開かれる節季市は、正月が旧暦で行われた頃は、1月が年末にあたり、市は正月や長い冬を越すために必要な品々を調達するために大勢の人で賑わった。出店者の多くは近在の農家の人たち。それぞれの家が手仕事で作った竹細工や藁製品の他、自家製の野菜などが並べられた。販売する品は地域により特徴があったため、互いに品物の交換ができ、町の人びとにも便利だった。また出店した人たちは、市で得たお金で正月に必要なものを町で買い求めることができた。この市でちんころが売られたのである。鏡餅のように新年に欠かせない縁起のいい正月飾りとして、また帰りを待ちわびる子どもたちを喜ばせたいという親心も手伝い、ちんころは市の人気者になり、別名〈ちんころ市〉と呼ばれている。年に一度しか手に入らない希少性も、魅力のひとつだった。

ちんころ市の出店者のひとり田斎忍さんに、その作り方などを伺う。

田斎さんは明治の終わり頃に、ちんころを考案した関口仙蔵の子孫。仙蔵は田斎さんの曾祖父の、そのまた父にあたる。仙蔵のちんころは〈仙之助〉と呼ばれ、丁寧な手わざと独特の作風に人気があった。

「わたしのちんころは、明治大正に作られていた昔ながらのものです。昔の作り方は、隠れたところでも、とても手の込んだ工夫が施されています」。例えば、ちんころの代表的なモチーフ〈ねこに鯛〉の場合、鯛の皮は赤だが、生地になる身の部分は白くしている。なぜなら実際の鯛は白身の魚だから。〈ねずみに俵〉も同じ。俵の表面は黄色にするが、中の米は白だから白い生地を用いる。その隠れワザで色の映え方に違いがでるという。またひび割れをできるだけ遅らせるために、見えない部分を大きく窪ませている。もっとも気を使うのは肌の白さと艶。節季市当日の天気まで想定して、色の濃さを調整するなど、細かい工夫を祖母から伝授された。「子どもの頃、ばあちゃんと一緒に作っていた時のスタンダードな色、カタチ、表面の照り具合などは頭の中に残っています。でも伝統的なちんころを復活させたいと自分から進んで教えを請うた時からは、ほんとに厳しかったです。いちばん手間のかかる作り方や、花はもっとゴージャスにしろなど、細かいことを、ああしろ、こうしろと指示され、その通りにしないと容赦なく叱られました。いま思えば仙之助ちんころの奥義をパーフェクトに伝えたかったのでしょうね。いまは、ばあちゃんから言われたことだけは守ろうと思っています」。ばあちゃんとは、仙蔵の内孫、仙蔵の技術とちんころに込める想いをしっかり受け継いだ関口光江さんである。光江さんは一時期家業の都合でちんころから離れたが、昭和50年代後半、十日町で途絶えてしまったちんころを姉妹と一緒に復活させ、その技術を広める活動にも尽力した。

田斎さんは、小学校高学年の時から、節季市の時期になると母親の実家である関口家に行き、ちんころ作りに加わった。それは親戚中の手を動員させる家内工場のようだった。「工作の粘土細工のように楽しくて、大人たちのやり方を見よう見まねで技術を覚えました」。中学生になると、ちんころ作りの場から足が遠のき、関心は薄れた。が、学生時代に故郷を離れてみて、ちんころの魅力と文化的価値に気づく。現代風のちんころが主流になっていく時代の風潮を、寂しそうに見つめる祖母の光江さんの姿も心に引っかかっていた。田斎さんには、他の従姉妹たちができない特技があった。熱湯を入れて粉を練りあげることができたのである。普通は熱くて手を入れられないのに、難なく生地を作ることができた。これは生まれ持った才能で、ちんころ作りの全工程を一人でこなせる素地が小学生の時、すでにできあがっていた。

復活を決意してから、光江さんに教えてもらい、三年ほどの修練の末、『これなら仙之助の名で、売ってもいい』という許可をもらう。雪まつりの会場で、はじめて田斎さんのちんころを販売し好評だった。昔を知る人は、田斎さんが言わなくても、すぐに仙之助と気づいてくれた。なかには『仙之助が帰ってきた』と懐かしそうにしている人もいた。お客様の反応を病床にいる祖母に報告した時、とても喜んでくれたという。そして亡くなる3日前、『ちんころを絶やすな』という言葉を遺し田斎さんに未来を託していった。

ちんころ作りは、材料の仕込みから仕上げまで4日間かかる。節季市の期間は、寝ずの日がつづく。大変だけど、毎年楽しみに待っている人がいるから、頑張れるという。もちろん、ばあちゃんの言葉も重い。

造型物としてのちんころの美は、何でしょうか。「除雪が行き届いていなかった昔は、段々になった雪の山のところに、ちんころが並べて売られていました。真っ白のところに、赤・黄・緑の原色が映えて、とてもきれいだったと思います。この三色は魔除けの色で、福を呼ぶ縁起物としての意味もあります。初代の仙蔵は信仰心の篤い人でしたから、福を招く色遣いを思いついたのだと思います。ちなみに仙蔵がちんころを始めた発端は、知り合いの杜氏が酒米の蒸し具合を確認するためのひねり餅を細工し、馴染みの芸者さんに贈ったことからヒントを得た、と、関口家では言い伝えられています。仙蔵は飴屋をしていたので、いろいろな形を作る飴細工はお手のものだったんですね」。なるほど、田斎さんが実演してくれた時、握りハサミを使い、目にも止まらぬ速さで子犬ができあがった。その様子は子どもの頃、街で見た飴細工職人と同じ、匠のワザだった。

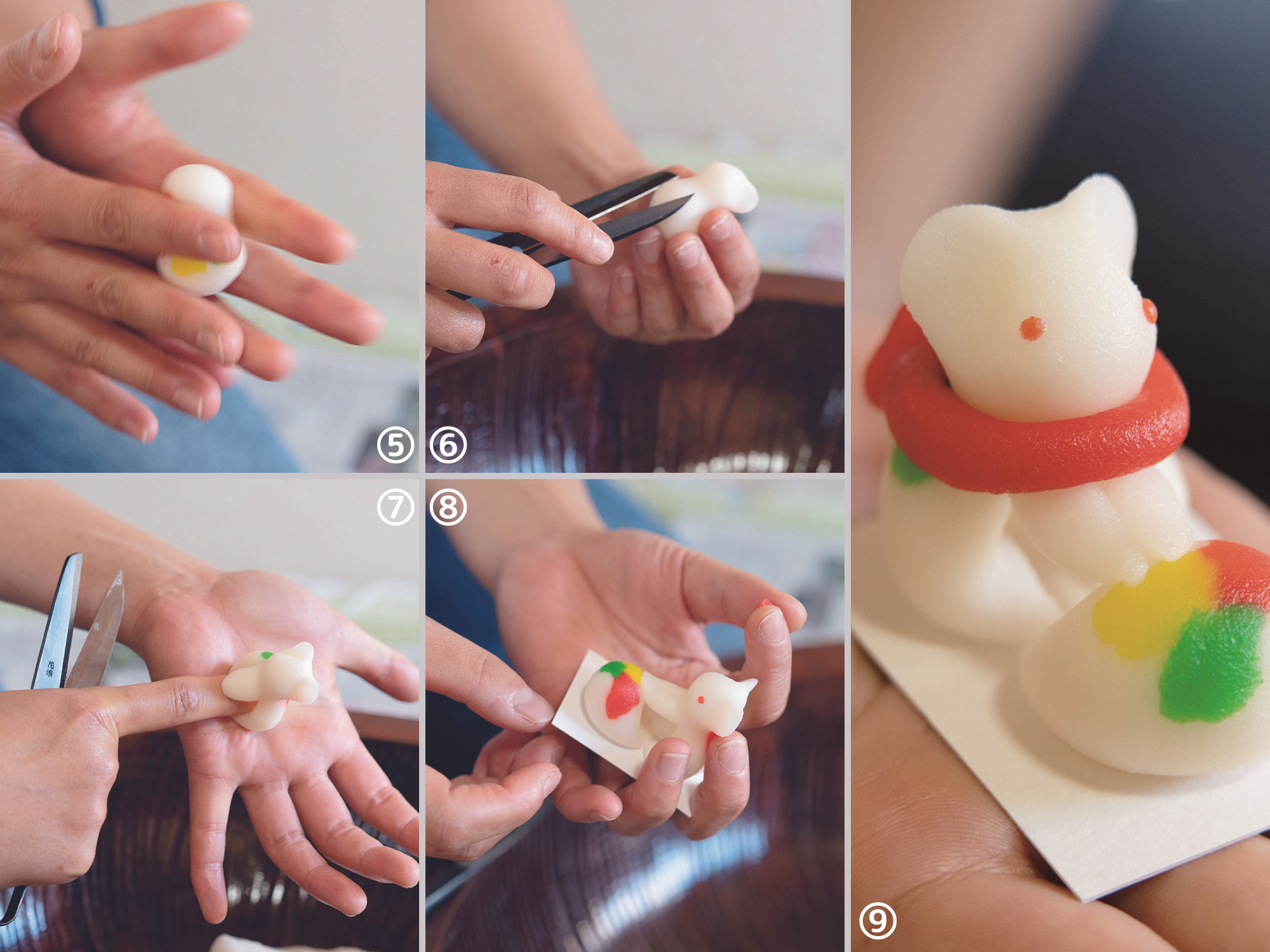

① 粉状にしたコシヒカリに熱湯を入れて練り、ひと晩寝かしておいた生地を身体全体で練りあげ、柔らかくする。生地の色は食紅でつける。

② 練りと手のぬくもりで柔らかくなった生地の塊から、〈いぬ毬〉の毬の部分を絞りだす。その手つきは手慣れたもの。

③ やや丸くなった白い毬に、三色の色を足し、掌の上でくるくると丸める。

④ 正円になった毬をボール紙の台紙にのせ、親指でギュッと一気に押し、ひび割れ防止のための窪みをつくり、そのまま押し付けて台紙に接着させる。

⑤ 子犬の身体を別に作る。粘土細工のように、丸めながら頭と胴のくびれを作る。

⑥ 足になる部分に握りハサミで切れ込みを入れる。

⑦ 人さし指の先だけで前脚と後ろ脚の表情をつける。

⑧ 子犬と毬を合体させた後、それを左の掌に乗せたまま、左指で目をつくり、顔につけた。目は直径1㎜ほど。指先の動きだけで行う超絶な早ワザだった。

⑨ 最後に赤い首輪を巻いて出来上がり!販売するものは、ポイントとして金箔を貼る。〈いぬ毬〉が完成するまで5分とかからなかった。生地が乾燥するまでの短い時間内に、作らないといけないそうだ。田斎さんの手の動きは、ひとつも無駄がなく、溜息がでるほど美しかった。

ちんころは、雪国十日町の暮らしと、たくさんの人びとの物語を小さな身体に秘め、現代に伝えている。その物語とともに、雪国独特の文化を伝承したいと願う人びとのグループが、ちんころ作りの技術を習得し、節季市でそれぞれの個性を競っている。これほど土着性の強いちんころ文化が、全国の歴史ファンからメッカ的存在と仰がれる国立歴史民俗博物館に展示されているという。この博物館は、通称『歴博』といい、日本の歴史文化を現代的視点と世界的視野で研究する学術教育機関で、その成果を展示というカタチで発信している。

さっそく千葉県佐倉市にある博物館に行ってみる。佐倉城址公園内に建つ重厚な建物のなかに、われら雪国の文化が紹介されていると思うと胸がときめく。〈歴史の流れを可視化できる展示〉をコンセプトにした館内は、旧石器時代から高度成長期まで時代ごとに、ジオラマや精巧な模型を駆使した展示が展開され、その時代に紛れ込んだような錯覚を覚えた。駆け足の見学だったが、小さな島国だと思っていた日本が、物語の分厚い地層を抱える大きな国だったことを体感した。こうしたダイナミックに変転する時代の傍流で営まれてきた庶民の生活を紹介する第4展示室の一画に、節季市が紹介されている。〈くらしと技〉ゾーンの、〈市と行商〉のコーナーである。ガラスケースのなかに、たくさんのちんころが並べられ、渋めの展示品が多いなかでキッチュな色使いが目をひく。初めての土地で、新潟の郷土品に出会えて懐かしく、嬉しかった。それも、その道の研究者が推奨した展示となれば、誇らしい。展示の担当者によれば、2013年に第4展示室をリニューアルした際に、祝祭性がある市として節季市を取りあげ、市の人気商品で縁起物のちんころを展示したという。またリニューアル時、地元十日町の出店者が一人になっていた竹細工もあわせて展示したそうだ。たとえレプリカであっても三国峠を越えて壮大な博物館にいるちんころたちは、元気に雪国十日町の心をアピールしていた。

この『歴博』に、ちんころが展示されていると教えてくれたのは髙橋由美子さん。十日町市博物館の学芸員で、普通に節季市やちんころに馴染み、有志と伝承会を作り、ちんころ作りの技術の伝承につとめている。「ちんころの起源については、いろいろな説がありますが、それらを裏付ける検証はこれからです。上越市のお菓子屋さんでは、季節限定でちんころを販売していますし、柏崎市や長岡市でも、しん粉で干支を作り障子のさんに飾ったという話も聞いています。山間部では十二講の行事で、しん粉で犬を作り神様にお供えするなどの民俗伝承があります。もともと粉食文化がある日本では、しん粉をこねて細工モノを作り、祈りの場に用いることは、特別なことではなかったと思います」。

では、どうして十日町だけが、ちんころ人気を保っているのか。「節季市が望まれ、それを継続する経済的基盤が町にあったから。節季市は、別名ちんころ市とも呼ばれるほど、ちんころは昔から人気でした。それでも一時は人気に翳りが出た時期もありました。でも、この全国規模の博物館で展示されてからなのか、人気が復活し、メディアなどで取りあげられる機会が増え広く知られるようになりました。実際にちんころを手にとってみれば、その可愛らしさに共感してもらえます」。

さらに「日本人は、人形のなかに神性を見いだす感性をもっています。生物が休眠する静寂な雪のなかで、唯一ちんころが命を語りかけてくれ、それが長く単調な冬の日々に歓びをもたらします。大人でも、あの小さな目に見つめられれば何かを感じます。敏感な感受性をもつ子どもは、なおのこと。そんな幼い頃の思い出が、毎年販売されるちんころと出会うことで蘇り、純真な気持ちになれるのだと思います」と、ちんころの魅力を分析してくれた。別れ際に「ちんころに注目してくれて、ありがとうございます。ちんころに代わってお礼を言います」と深々と頭を下げられた。髙橋さんのように、ちんころに惚れこんでいる人が十日町には大勢いるの

だろう。

ちんころには人間と人形の境界を溶かす不思議なチカラがあった。人の手が生みだせる極限の小ささと、カワイイけど媚のない潔い美が、その力の源のように思える。この雪国で生まれた親しみのある造形美は、これからも人びとの心に愛の魔法をかけつづけ、同時に深遠な雪景色が心を澄ませ美意識を育てることを教えてくれるだろう。

<このコラムは株式会社タカヨシの広報誌「ふうど」2020年冬号 第47号 ちんころ物語 を元に作成しています。「ふうど」についてはこちら>